보석가공 및 보석세공의 A to Z 귀금속 디자인 요점 정리 17. 삼국시대 장신구사 1

17. 삼국시대 장신구사 1

(1) 고구려 (BC 37 - AD 668)

고구려 공예유물은 학술조사를 거친 일괄적인 유물이 매우 드물다. 이들 고구려 공예

품들은 대략 4세기경 고구려가 낙랑을 몰아낸 후 그 고지를 점령하고, 한족의 고급기술

과 그 공예양식을 한걸음 앞서서 접촉할 무렵으로부터 비롯되었다.

특히 고구려의 귀금속 공예가 발달하기 시작한 것은 그 무렵이었으며, 백제와 신라에

전파된 낙랑의 공예기술은 고구려의 중간 역할이 컸던 것이다. 고구려의 장신구들은 대

개 도굴 고분에서 거두어진 단편적인 것들이었다. 따라서 그 수도 매우 드물다.

그 외의 종류로는 금동관(榨銅冠), 이식(耳飾) 등이 있는데, 금동관들은 삼국시대 관모

양식 전파를 짐작케 해주는 유물이며, 금동투조보살두식은 일종의 보관대식에 해당할

것이다. 이것은 일본 법륭사의 백제관음보관대식을 상기하게 하는 의장이며, 유려한 당초문계의 투조가 매우 완숙한 솜씨로 이루어져 있다.

(2) 백제 (BC 18 - AD 660)

원래 백제의 공예품은 많은 도굴 때문에 알려진 유물이 매우 드물었으나, 1971년에 공

주 무령왕릉의 발견은 전성기의 백제 공예가 지녔던 풍격과 그 대략적인 것을 알려주는

보고로서 크게 주목을 끌게 되었다. 즉 백제 공예 속에 스며든 6세기 무렵의 중국 남조

적인 문화요소가 그 고분양식과 더불어 한층 분명하게 밝혀졌으며, 고구려적인 내용도

구체적으로 알 수 있었을 뿐 아니라, 일본 비조미술에 끼친 원류적인 요소 등 이것들을

배경으로 한 백제 공예의 바탕이 분명해진 것이다.

백제의 귀금속 장신구로서 일찍부터 알려진 유물의 하나는 학술조사를 통해서 발견한

나주 신촌리 출토의 금동관이다. 이 금동관이 내외관(內外冠)을 갖추고 있는 점과 외관

의 대륜과 입화형(檏華形)·관식(冠飾)·정식(頂飾)이 있는 점등 신라 금관양식과 같은

계열의 의장(意匠)임을 알 수 있다.

(3) 신라 (BC 57 - AD 935 , 통일신라 AD 668 - 935)

삼국 중 가장 금의 산출이 풍부했던 신라는 채금기술(採榨技術)의 발달에 따라 황금의

나라로서 국력을 과시하게 되었으며, 이러한 신라의 황금은 눈부신 금제장신구의 발달

을 촉진해서 이웃 일본 조야에까지 선망의 대상이 되었다. 이러한 사실은 일본 정사(正

史)인「일본서기」에 전해진 기록만 보아도 신라인의 황금 숭상과 그 찬란한 귀금속 공예

의 발달 양상을 짐작할 수 있다.

신라시대 고분에서 출토된 공예품들은 살펴보면 가장 특색 있는 것이 황금제장신구들

이다. 그 중에서도 주의를 끄는 것은 경주에서 출토된 금제보관(榨製寶冠)들이다. 특히

경주 천마총 98호분에서 발굴한 금관들과 금관총에서 출토된 금관의 기본 장식의장은

수목과 웅녹(雄鹿)을 표현한 것이며, 새의 날개를 형상한 관식이 따로 있다.

다시 말하면 신라의 금관은 사실적인 사슴과 수목을 표현한 세련되지 못한 의장으로부

터 탈피해서 고도로 단순화, 수식화 된 상징적인 조형으로 세련시킨 신라인의 조형 역량

과 그 본바탕 문화의 갈피, 즉 북방계의 무속적인 요소를 엿보여주는 것이라고 할 수 있

다. 따라서 이러한 금관들은 샤먼신앙에 뿌리를 둔 것이며, 그러한 고대 사회의 신앙을

배경으로 했던 것임을 알 수가 있다.

신라의 금귀고리에서 발달한 금공기술 중에는 누금세공이라 불리는 것이 있으며, 이것

은 금사(榨絲)와 금립(榨粒)으로 원안을 테두리 하거나 수놓은 기법으로서, 평양 석암리

제9호 낙랑고분에서 출토된 1세기경의 모자용식금제대금구(母子橛飾榨製帶榨具)에 이

미 원숙한 이 기법이 나타나 있다. 이러한 금공기술은 고대 그리스의 금세공에 있었던

필리그리기법으로서 이것이 중국을 거쳐서 동점(東漸)해 온 것임을 짐작할 수 있다. 이러한 누금세공기법으로 이루어진 가장 뛰어난 신라 귀고리의 예로는 경주 보문리 부부

총에서 출토된 태환식(太環式) 귀고리를 들 수 있으며, 1973년부터 발굴한 천마총과 98

호분 황남대총에서 출토된 풍부하고도 다양한 귀고리들은 특색 짙은 신라 금귀고리의

성가를 세계에 떨치게 했다.

또 맹수의 치아형(齒牙形)에 연원이 있다고 생각되어 온 곡옥(曲玉)의 발달 또한 특색

있는 신라 장신구로서 주의를 끌고 있다. 비취옥 또는 수정, 유리, 기타 옥석으로 만들

어지는 신라의 곡옥들은 관식과 경식, 그리고 귀고리를 비롯한 장신구에 이용되는 것으

로서 주로 신라 가야지역에서 다양하게 출토되며 일본에서도 널리 전파되어 있다.

(4) 금동관

(가) 백제

① 금동관

백제의 금동관은 유일하게 나주 금동관 뿐이다. 이 금동관은 나주 반남면 신촌리 제 9

호분에서 발견된 금동관인데, 관이 길이가 50cm, 폭이 3cm, 관의 직경이 17cm나 되는

전형적인 금동관이다.

입화식이 초화문(草花文)으로 좌우에 두 개, 앞에 한 개로 모두 세 개이며, 초화문은

윗부분의 끝에 보주를 한 개씩 표현하였는데 도식화(圖式化)된 입화식이라 매우 아름다

운 금동관이다. 테두리에 수많은 영락(瓔榷)이 달려있고 다른 장식은 없다.

이 금동관은 시원적(始原的)인 것으로 고구려 금동관에 비할 수 없을 정도로 발달된

관이며, 백제, 신라 등 금관이 나타나기 전의 양식이라 할 수 있다.

② 무령왕 금제관식

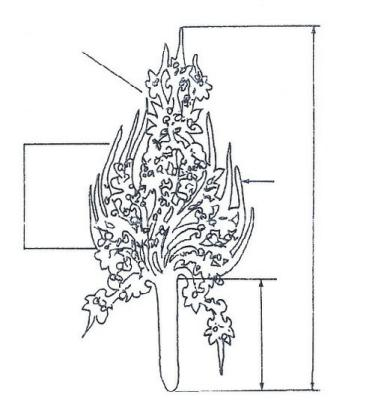

두 개의 관식이 머리 위치에서 거의 포개진 상태로 출토되었다. 이 관식은 순금판 위

에 선각(線刻)한 후 예리한 조각칼로 절단하였다. 여기에 붙어 있는 영락은 소원판(小圓

板) 127개를 금사로 꿰어 매달았으며 한가운데에 꽃송이와 꽃봉오리 부분을 두고, 그 좌

우에 각각 잎줄기가 배치되었다. 더욱 위수분에 팔판(八辦)의 꽃형을 두고 그 위로 세 개

의 꽃술이 올라갔다. 중심부에서 오른편으로 다섯 가지(五枚)의 인당초가 길게 휘어져

위로 올라 솟았고, 맨 아래의 것은 옆으로 뻗었다.

③ 무령왕비 금제관식

왕비의 관식은 왕의 관식보다 높이가 조금 낮은 22.6cm이다. 역시 좌우대칭으로 되

어 있는 인동당초문을 투각하였는데 영락은 없고, 관식의 한가운데에 복련대좌(伏蓮台

座) 위에 놓인 병을 중심으로 그 주위에 인동당초를 배치하였다. 병의 윗부분에는 향로

에 꽂은 것처럼 보이는 활짝 핀 꽃송이가 있다. 그리고 꽃송이 위에 다시 인동이 올라앉은 형태이다.